Depuis plusieurs mois, l’état-major ukrainien a annoncé une série de mesures destinées à réorganiser la chaîne de commandement et à adapter les capacités militaires aux réalités du champ de bataille. Des changements longtemps réclamés par certains observateurs du conflit.

Depuis l’invasion à grande échelle du 24 février 2022, l’armée ukrainienne a su faire preuve d’une agilité remarquable. Sur le plan tactique comme logistique, elle a démontré une capacité d’adaptation et d’innovation saluée dans de nombreux cercles militaires. Elle est parvenue à intégrer du matériel hétérogène venu de pays divers, à gérer une logistique complexe, tout en réalisant des opérations audacieuses. La contre-offensive de Kharkiv, lancée le 6 septembre 2022, reste un exemple emblématique : une manœuvre rapide, bien préparée, et couronnée de succès.

Mais aux antipodes de cette agilité tactique, l’armée souffre encore de failles structurelles héritées de son passé soviétique : lourdeur administrative, verticalité parfois excessive du commandement,manque de vision opérationnelle.

L’échec de la contre-offensive de l’été 2023 a ravivé les critiques. Certaines décisions de l’état-major ont été contestées, et la nécessité d’une refonte structurelle s’est imposée. L’offensive russe amorcée à l’automne 2023 a confirmé l’ampleur du problème. Sur une ligne de front figée de plus de 1 200 kilomètres, la centaine de brigades ukrainiennes mobilisées rencontre de grandes difficultés de coordination.

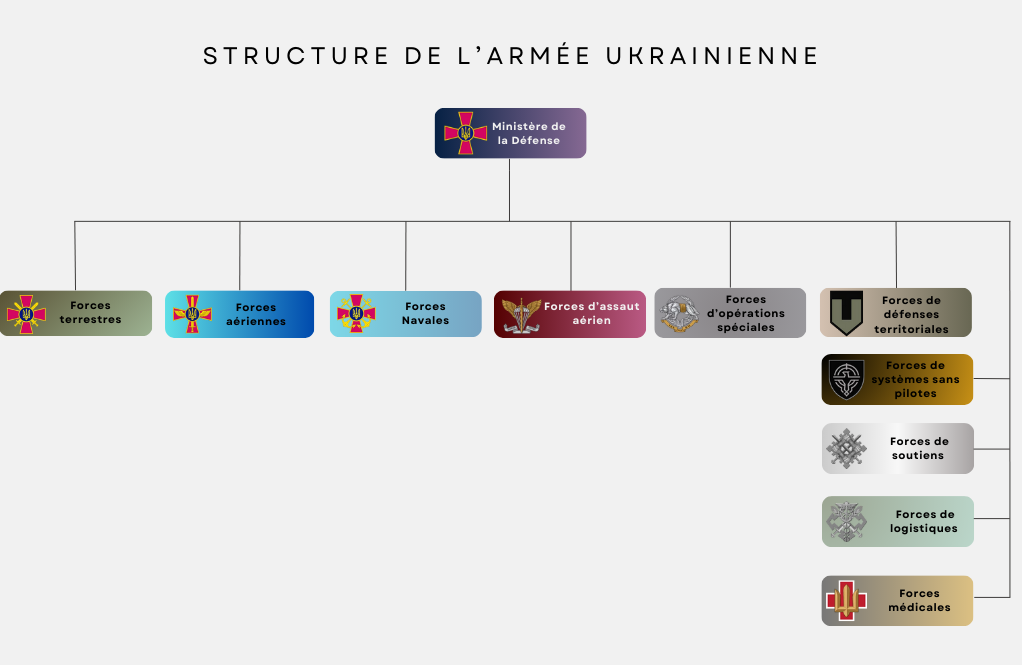

Avant d’aborder les besoins de l’armée ukrainienne et les réformes en cours, il est nécessaire de comprendre sa structure actuelle. Une tâche ardue, tant celle-ci prend parfois l’apparence d’un enchevêtrement et d’un méli-mélo de commandements aux contours flous et aux rôles mal définis.

Deux chaînes de commandement principales s’y superposent : une chaîne opérationnelle, responsable de la conduite concrète des opérations sur le terrain, une chaîne administrative, centrée sur la gestion, la logistique et la formation des unités.

Structure administrative

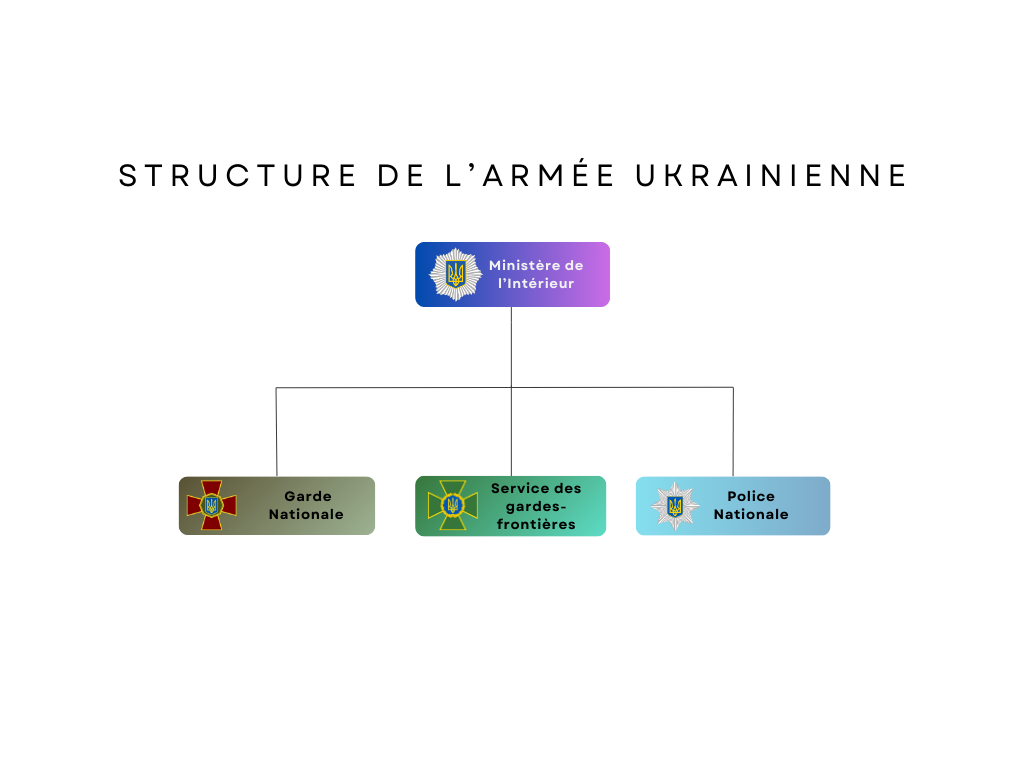

Cette présentation commence par les principales composantes des forces armées placées sous l’autorité du ministère de la Défense, avant de s’intéresser aux forces dépendant du ministère de l’Intérieur, puis aux structures autonomes de renseignement et d’opérations spéciales.

Armée de Terre :

L’armée de Terre constitue le principal pilier militaire du pays. En 2025, elle regroupe :

- 65 brigades d’infanterie interarmes (blindées, mécanisées, motorisées),

- 13 brigades d’artillerie,

- 4 brigades d’aviation,

- 5 régiments d’assaut indépendants.

À cela s’ajoutent une brigade et trois régiments spécifiquement consacrés à l’emploi de drones, ainsi que plus de 80 unités auxiliaires spécialisées : défense antiaérienne, lutte antichar, reconnaissance, logistique, ravitaillement, transmissions, guerre électronique, maintenance et soutien.

À quelques exceptions près, l’ensemble de ces unités sont placées sous la subordination administrative de l’un des quatre commandements géographiques : Sud, Nord, Est et Ouest.

Armée de l’air :

Elle est chargée de la défense de l’espace aérien, de la conduite des frappes aériennes sur des cibles ennemies, du soutien aux forces terrestres et du déploiement des troupes aéroportées. Elle se structure autour de :

- 7 brigades d’aviation tactique, opérant notamment des Su-24, Su-25, Su-27, Mig-29 et récemment Mirage 2000 et F-16 ;

- 3 brigades de transport aérien ;

- 6 brigades et 8 régiments de défense antiaérienne, chargés de la protection du territoire et des installations critiques.

Un réseau d’unités de communication et de soutien technique appuie ces différentes composantes. Comme pour l’armée de Terre, l’ensemble des unités relèvent de quatre commandements géographiques : Ouest, Centre, Sud et Est.

Marine :

Bien que grandement diminuée depuis le début de la guerre, la marine ukrainienne reste opérationnelle et joue toujours un rôle actif dans la sécurisation des littoraux et des voies fluviales, ainsi que dans le soutien aux opérations terrestres. La flotte est aujourd’hui essentiellement composée de navires légers : dragueurs de mines, patrouilleurs, bateaux d’artillerie, de plongée, de ravitaillement…

La marine dispose également d’un corps d’infanterie navale, organisé autour de :

- 4 brigades de combat, engagées comme infanterie motorisée,

- 3 brigades de défense côtière,

- 2 brigades d’artillerie,

- 1 division antiaérienne,

- et plusieurs unités auxiliaires (soutien, reconnaissance, logistique, communication, drones).

Ces forces relèvent de trois commandements : le commandement de la flotte fluviale, la base navale Sud (Odessa), la base navale Namyv (Ochakiv, oblast de Mykolaïv),

Forces d’assauts aériens :

Considérées comme l’élite de l’armée ukrainienne, les forces d’assaut aérien sont spécialisées dans les opérations aéroportées et aéromobiles. Depuis le début de l’invasion à grande échelle, elles sont majoritairement engagées comme unités d’assaut ou d’infanterie motorisée de choc, souvent sur les secteurs les plus critiques du front. Elles se composent de :

- 9 brigades et 1 régiment d’assaut,

- 1 brigade d’artillerie,

- et plusieurs unités auxiliaires (génie, soutien, logistique, transmissions…).

Ces unités bénéficient d’un entraînement intensif, d’un équipement prioritaire, et sont régulièrement déployées pour des missions de rupture, ou des opérations de stabilisation rapide dans des secteurs critiques.

Forces de défenses territoriales (TDF) :

Créées après 2014, les Forces de défense territoriale ont pour mission de compléter l’armée régulière en apportant une capacité de défense locale. Conçues pour mener des opérations défensives dans leur région d’origine, elles sont chargées :

- de protéger les infrastructures critiques,

- de soutenir les populations locales,

- et de réagir rapidement aux menaces ou aux situations d’urgence.

Elles sont principalement mobilisées pour la défense de secteurs fixes, le contrôle de zones urbaines, ou l‘appui d’unités régulières. Leur connaissance du terrain leur permet d’opérer efficacement dans leur milieu d’origine, tout en offrant une capacité d’intégration souple avec les forces régulières. Elles représentent également un fort potentiel de mobilisation rapide et de résistance territoriale en cas de pénétration en profondeur comme cela a été le cas début 2022.

Les TDF se composent de 25 brigades d’infanterie légère. Comme pour l’armée de Terre et l’armée de l’Air, leurs unités relèvent des quatre commandements géographiques : Ouest, Nord, Sud et Est.

Forces d’opérations spéciales (SSO) :

Les SSO constituent une branche distincte des forces armées ukrainiennes. Elles sont déployées pour conduire des opérations à haute valeur stratégique. Initialement, leur mission consistait à opérer derrière les lignes ennemies. Ce rôle a été progressivement transféré aux forces spéciales du renseignement militaire (GUR).

Désormais, les SSO sont principalement engagées comme infanterie légère de haute précision, capables : d’interventions rapides sur des cibles ponctuelles, ou d’appuyer des opérations plus larges. Leur mobilité, leur autonomie et leur discrétion en font des atouts majeurs pour des actions de type commando, de harcèlement ciblé ou de rupture locale. Exemple : rupture et contournement à la frontière russe dans l’oblast de Koursk le 6 août 2024.

À ces fonctions s’ajoute un volet psychologique et informationnel moins connu, avec des unités dédiées à : la guerre psychologique, la désinformation, la manipulation de l’information, notamment sur les réseaux adverses ou dans les zones occupées. La structure des SSO s’est considérablement étoffée depuis 2022.

Elle comprend aujourd’hui :

- le Corps des Rangers (le plus récent), formé de quatre régiments spécialisés dans les interventions rapides et autonomes ;

- les unités originelles, regroupant environ quatre régiments et quatre bataillons d’opérations spéciales ;

- le Rukh Oporu Command, dont le périmètre exact reste encore partiellement flou mais qui semble lié à des actions de résistance en zone occupée ;

- et des unités dédiées à la guerre informationnelle, intégrées au commandement ou opérant en lien avec le cyberespace et les opérations psychologiques.

Forces de systèmes sans pilotes :

Créée en 2024, cette branche constitue la plus récente composante des forces armées ukrainiennes.

Elle a été établie pour répondre à un besoin croissant : disposer d’une capacité autonome, centralisée et structurée dans l’emploi des drones et systèmes robotisés. Ces unités sont chargées de l’exploitation opérationnelle de systèmes sans pilote dans tous les milieux :

- aériens : drones ISR (renseignement, surveillance, reconnaissance), drones d’attaque, drones kamikazes ;

- terrestres : véhicules téléopérés, robots de reconnaissance ou d’assaut ;

- maritimes : drones de surface et sous-marins.

Elles viennent compléter les unités de drones intégrées aux brigades de combat, en leur offrant un appui spécialisé, des capacités renforcées, et une doctrine unifiée. La branche est composée d’une brigade, trois régiments, six bataillons de drones, appuyés par une brigade de combat conventionnelle : la 59e brigade d’assaut (ex 59e brigade motorisé).

Garde nationale d’Ukraine (НГУ) :

La Garde nationale est une force intérieure à statut militaire, relevant du ministère de l’Intérieur. Elle agit à la fois comme gendarmerie et comme réserve opérationnelle des forces armées. Initialement chargée de la sécurité intérieure, du maintien de l’ordre public, de la protection des installations stratégiques et de la lutte contre les groupes paramilitaires illégaux, elle a progressivement évolué, au fil du conflit, vers une véritable force de combat complémentaire à l’armée de Terre.

Sous loi martiale, ses unités sont placées sous la subordination directe des Forces armées ukrainiennes.

Elles sont aujourd’hui engagées sur de nombreux secteurs du front, aux côtés des brigades régulières, souvent dans des missions d’assaut, de maintien de ligne ou de sécurisation urbaine.

La Garde nationale se divise fonctionnellement en trois grandes catégories d’unités :

- Les brigades de la “Garde offensive” : 7 brigades d’assaut, sélectionnées et entraînées pour des engagements sur les points chauds du front.

Ces unités sont équipées et structurées pour l’assaut et le combat urbain de haute intensité. - Les unités de réserve ou territoriales : 7 brigades, 10 régiments et 5 bataillons, déployés dans des secteurs moins actifs.

Bien que structurées de manière classique (infanterie motorisée, soutien logistique, parfois artillerie), elles assurent principalement des missions de stabilisation, de garnison, de relève ou de contrôle de zone. - Les unités de sécurité intérieure et de protection d’installations : 4 brigades, 8 régiments et 2 bataillons, chargés de la protection d’infrastructures critiques et du maintien de l’ordre public, notamment dans les grandes agglomérations ou les zones sensibles à l’arrière du front.

En complément, la Garde nationale dispose également de :

- 1 brigade d’artillerie,

- 1 régiment de drones,

- et d’une unité de forces spéciales, connue sous le nom de “Omega”.

L’ensemble des unités est placé sous cinq organes de commandement géographiques : Ouest, Centre, Nord, Sud et Est.

Service des gardes-frontières de l’Ukraine :

Les gardes-frontière ukrainiens forment un organisme spécialisé chargé de la protection des frontières terrestres, maritimes et intérieures du pays. En temps de paix, ils relèvent du ministère de l’Intérieur. En temps de guerre, comme pour la Garde Nationale, elles sont intégrés au commandement militaire nationale et peuvent être engagés dans des opérations de combat, aux côtés des forces armées.

Leurs missions principales incluent : le patrouillage maritime, le contrôle des frontières nationales, la sécurisation des points de passage et des couloirs logistiques, la lutte contre l’infiltration ennemie, le sabotage et les activités transfrontalières illégales.

Depuis 2022, les gardes-frontière ont été progressivement militarisés et intégrés à la défense territoriale. Certains de leurs détachements participent désormais activement aux opérations de front.

Le service se compose de :

- 17 détachements frontaliers,

- 2 escadrons de chasse,

- 3 unités de garde maritime,

- ainsi que plusieurs unités de combat créées durant la guerre :

- 4 brigades d’intervention rapide (intégrées à la Garde offensive),

- 1 détachement mobile,

- et 1 régiment de drones.

Les unités relèvent de quatre commandements régionaux : Est, Ouest, Sud, et le Département de sécurité maritime. Certaines formations comme les brigades d’intervention rapides dépendent directement de l’Administration centrale des gardes-frontière.

Police nationale d’Ukraine :

La police ukrainienne est chargée du maintien de l’ordre public, de la lutte contre la criminalité et de la sécurité intérieure, en temps de paix comme en temps de guerre. Depuis le début de l’invasion à grande échelle, plusieurs de ses composantes ont été militarisées et engagées dans des opérations de combat, notamment en contexte urbain ou en soutien direct aux forces armées.

Elle compte aujourd’hui :

- 4 brigades d’assaut, formées depuis 2023,

employées comme infanterie légère ou de choc dans des zones à haute intensité (urbaines, périurbaines, opérations offensives) ; - et 20 bataillons de fusiliers, principalement déployés pour : la sécurisation des grandes agglomérations, la protection des infrastructures critiques, et la gestion de la sécurité locale dans les zones stabilisées.

En marge de ces structures militaires classiques, l’architecture sécuritaire ukrainienne s’appuie également sur deux organes clés : la Direction du renseignement militaire (GUR) et le Service de sécurité d’Ukraine (SBU).

Ces entités disposent d’unités propres, autonomes, parfois engagées sur le terrain, et jouent un rôle central dans la guerre non conventionnelle, le renseignement, le sabotage et la lutte contre les infiltrations.

Direction principale du renseignement du ministère de la Défense (GUR):

Le GUR est chargé de la collecte, de l’analyse et de l’exploitation du renseignement militaire stratégique, aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger. En temps de guerre, il joue un rôle central dans la conduite d’opérations spéciales, la reconnaissance stratégique, et les actions clandestines en zone ennemie.

Le service dispose de plusieurs unités de combat placées directement sous son commandement, engagées dans des opérations à très haute valeur stratégique ou à fort impact médiatique.

Ces unités sont autonomes, hautement entraînées, et opèrent en dehors des chaînes de commandement classiques. Le GUR est également actif dans le renseignement humain et mène régulièrement des opérations spéciales coordonnées avec des services partenaires.

Le GUR relève directement du ministère de la Défense et fonctionne selon une logique cloisonnée, typique des structures de renseignement. Sa structure exacte reste confidentielle, mais plusieurs forces spéciales lui sont directement rattachées. Parmi les plus connues, on retrouve :

- l’unité spéciale Artan,

- le Groupe tactique Revanche,

- le Régiment Kraken, très active sur le front Est,

- ou encore la Légion internationale du GUR, qui regroupe des volontaires étrangers dont plusieurs français.

Le service s’appuie également sur l’unité spéciale Tymur, dont dépendent notamment le Corps des volontaires russes et le bataillon Sibérie, composés d’opposants russes combattant aux côtés de l’Ukraine. Enfin, des détachements comme le 10e groupe de forces spéciales, le bataillon Chaman ou le bataillon Cheikh Mansour sont régulièrement engagés dans des missions de reconnaissance ou de sabotage en territoire ennemi, en coordination avec d’autres services.

Le Service de Sécurité d’Ukraine (SBU) :

Le SBU est le service de renseignement intérieur de l’Ukraine, chargé du contre-espionnage, de la sécurité intérieure, et du renseignement d’État. Placée sous l’autorité directe du président de l’Ukraine, cette agence joue un rôle central dans la détection des menaces internes et la protection des institutions stratégiques du pays. En temps de guerre, le SBU est également engagé dans la neutralisation des activités subversives, qu’il s’agisse de tentatives d’infiltration ennemies, de cyberattaques ou de propagande hostile.

Le SBU se distingue par des unités spécialisées, comme le groupe Alpha, l’une de ses forces d’élite.

Formé de commandos hautement entraînés, le groupe Alpha est impliqué dans des missions de contre-terrorisme, de sabotage, et d’exfiltration en zone hostile, et joue un rôle clé dans la gestion des crises nationales ou régionales.

Structure opérationnelle

Sur le champ de bataille, le commandement des différentes unités ukrainiennes relève de groupements interarmées, appelés groupes opérationnels stratégiques (OSU). Ces structures supervisent les brigades placées sous leur autorité, dans un secteur géographique délimité

Il existe actuellement trois OSU :

- Khortytsia, le plus important en effectifs, couvre l’ensemble du front Est, de l’oblast de Kharkiv à celui de Donetsk ;

- Tavria supervise le secteur Sud, de la région d’Odessa jusqu’à l’oblast de Zaporijjia ;

- enfin, le groupe Nord englobe toute la frontière septentrionale de l’Ukraine, de l’oblast de Volyn à celui de Soumy, ainsi qu’une zone d’opération transfrontalière dans l’oblast russe de Koursk.

Ces OSU sont eux-mêmes subdivisés en groupes tactiques opérationnels (OTU), plus restreints géographiquement, chacun couvrant une portion de front bien spécifique. Par exemple, l’OSU Khortytsia comprend cinq OTU, organisés du nord au sud : Kharkiv, Koupiansk, Starobilsk, Louhansk et Donetsk.

Dans certains cas, les OTU sont eux-mêmes fractionnés en groupes tactiques locaux, chargés de la coordination d’un nombre limité de brigades sur des zones réduites. Ce sont ces OSU et OTU qui assurent la planification, la coordination et la manœuvre opérationnelle des brigades placées sous leur commandement.

Une chaîne de commandement complexe et encore évolutive

À la tête des forces armées ukrainiennes, on trouve l’État-major général (EMG), dirigé par le commandant en chef des forces armées (général Oleksandr Syrsky), sous l’autorité directe du président. L’EMG assure la planification stratégique, la coordination interarmées, et le commandement unifié des opérations à grande échelle.

En dessous de l’EMG, plusieurs structures coexistent :

- Le Commandement des forces terrestres (Command of Ground Forces) est responsable de la préparation, de la formation, et de la gestion administrative des brigades de l’armée de Terre.

Il veille à leur état de préparation, à la rotation des effectifs et à l’équipement, mais ne commande pas directement les unités en opération. - Le Commandement des forces conjointes (Joint Forces Command) a longtemps supervisé les opérations dans le Donbass (de 2018 à 2022), mais son rôle a depuis été partiellement absorbé par les groupes opérationnels stratégiques (OSU), en particulier Khortytsia et Tavria.

Il reste cependant actif dans la coordination de certains secteurs spécifiques et de missions transversales. - Les groupes opérationnels stratégiques (OSU) (Khortytsia, Tavria et Nord) sont les véritables centres opérationnels sur le terrain.

Ils planifient, coordonnent et mènent les opérations militaires dans leurs zones respectives, en lien avec l’EMG.

Cette complexité n’est pas uniquement théorique : elle se traduit sur le terrain par des difficultés d’identification des responsabilités, des enchevêtrements de chaînes de commandement et, parfois, des confusions tactiques entre unités issues de branches différentes.

Dans ce système, une brigade ou un bataillon peut dépendre administrativement d’un commandement, opérationnellement d’un autre, tout en recevant son soutien logistique via un troisième circuit.

Cette organisation peut être difficile à lire et à anticiper, en particulier dans les zones où les forces armées, la Garde nationale, les TDF et les unités spéciales cohabitent, ce qui est choses récurrentes.

Ce « chaos organisé« , hérité de réformes incomplètes, d’urgences tactiques et d’une guerre évolutive, est à la fois une force, par sa souplesse, et une faiblesse, par son instabilité.

C’est dans cette tension que s’inscrit la réforme actuelle, avec l’espoir de passer d’une résilience improvisée à une efficacité coordonnée.

No responses yet